I

TRAGODUMENA

Полвека тому назад умер Достоевский, а творения его и его воздействие живее, чем когда-либо. В образы своего искусства он вдохнул демоническую жизнь; они в смене времен ни на пядь не отстают от нас, не стареют, не хотят удалиться в светлые обители Муз и стать предметом нашего отчужденного, безвольного созерцания. Они узнаются на улицах в сомнительных пятнах уличного тумана, беспокойными скитальцами стучатся в наши дома в темные и в белые ночи, располагаются беседовать с нами в часы бессонницы и ведут тихим знакомым голосом страшные беседы. Достоевский зажег на краю горизонта самые отдаленные маяки, почти невероятные по силе неземного блеска, кажущиеся уже не маяками земли, а звездами неба, — а сам не отошел от нас, остается неотступно с нами и направляет в наше сердце их лучи, жестоко исцеляющие копья света, жгущие жарче раскаленного железа. Каждой судороге нашего сердца он отвечает: «Знаю, и дальше, и больше знаю». Каждому гулу поманившего нас водоворота, каждому взгляду позвавшей нас бездны он отзывается пением головокружительных флейт глубины. И неотвратимо стоит перед нами, с испытующим и неразгаданным взором, неразгаданный сам, а нас разгадавший, — сумрачный и зоркий вожатый в душевномолабиринте нашей души, — вожатый и соглядатай.

Он жив среди нас и идет с нами, ибо при всей своей устремленности ко вселенскому и всечеловеческому он более своих современников стал зачинателем той духовной и душевной сложности, которая значительно предопределила теперешнее самосознание; он стал ее зачинателем и предопределителем благодаря необычайному психологическому и онтологическому углублению и обострению противоречий своего века и своеобразному воздействию принесенных им сил брожения, взволновавших, глубины человеческого под- и сверхсознания. Он открыл, выявил, облек в форму осуществления, — «как Тернер создал лондонские туманы», — еще не разгаданную многосложность, многослойность, многосмысленность современного человека — вечного человека в его новейшем откровении. Он поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще непонятые вопросы. Благодаря его художественной интуиции перед ним открылись самые тайные импульсы, самые скрытые извилины и бездны человеческой личности. До него мы не знали ни человека из подполья, ни сверхчеловеков, вроде Раскольникова (в «Преступлении и Наказании») и Кириллова (в «Бесах»), этих идеалистических центральных солнц вселенной на чердаках и задних дворах Петербурга, не знали бегущих из мира и от Бога личностей-полюсов, вокруг которых движется не только весь отрицающий их строй жизни, но и весь отрицаемый ими мир — и в беседах с которыми по их уединенным логовищам столь многому научился новоявленный Заратустра. Мы не знали, что в этих сердцах-берлогах довольно места для непрестанной небесной битвы между духовными воинствами Михаила и Люцифера за господство над миром. Он подслушал у судьбы самое сокровенное о том, что человек един и что человек свободен; что жизнь в основе своей трагична, потому что человек не то, что он есть; что рай цветет на земле вокруг нас, но мы его не видим, потому что видеть не хотим; что вина каждого всех связывает, как и его освящение всех святит и его страдание всех искупляет; что грех злого действия может быть искуплен, ибо все его на себя принимают, но не может быть искуплен грех злого сна о мире, потому что отдавшийся сновидению отъединен в своем самоотражении и обречен всецело пребывать в своем сне; что вера в Бога и неверие не два различных объяснения мира, но два разноприродных бытия, существующие рядом как земля и противоземие, подчиненные каждое до конца своему внутреннему закону на своем самостоятельном поле действия.

лабиринта в основаниях новой духовности вселенского, всечеловеческого я.

И потому взор художника неизменно обращен вовнутрь, и так редко видимо бывает в его творениях светлое лицо земли, ясное солнце над широкими полями, и только вечные звезды глянут порой через отверстия сводов, как те звезды, что видит Дант на ночлеге в одной из областей Чистилища, из глубины пещеры с узким входом, о котором говорит: «Немногое извне доступно было взору, но чрез то звезды я видел и ясными и крупными необычно».

Poco potea parer li del di fuori

Ma per quel poco vedev'io le stelle

Di lor solere e più chiare e maggiori.

Ho расстояние между пещерой и звездой слишком велико, чтобы можно было преодолеть его средствами чистой эпики, которая, подобно реке, растекается широко и медленно по плоской равнине. Одно лишь никогда доселе не явленное дионисийское искусство могло поведать, как перекликаются душевные бездны (abyssus abyssum invocat — бездна бездну призывает, Псалом XLI, 8). Сценическое изображение было бы тут непригодно: недостаточно интроспективно и многослойно. Был, однако, литературный род, который, хоть и не имел ничего дионисийского, но по природе своей протеической, текучей, изменчивой не мог быть причислен ни к какой строгой литературной форме — и осваивал с равной готовностью и податливостью эпический рассказ и размышление, диалог и монолог, макрокосм и микрокосм, дифирамб и анализ. А кстати он и притязал на роль самого представительного искусства современности, дерзал состязаться с большим искусством прошлого. Почему же не проехать обновленной телеге Дионисовой по военной дороге, проложенной романом?

Вот почему рассказчик странствий по лабиринту являет нам во внутреннем составе своего поэтического дара, сам того не осознавая, свою трагическую природу, и роман становится под его пером трагедией, скрытой эпическим покрывалом, — такова была и Илиада.

I. РОМАН — ТРАГЕДИЯ

1.

Совершенно ново у Достоевского крайнее приближение формы романа к прототипу трагедии. Не то, чтобы он сознательно желал этого и тяготел к этому из целей художественных: напротив, он действовал совершенно неумышленно. Все его существо требовало этого: он мог творить только так, потому что он только так мог освоить жизнь мыслию и лицезреть ее в образах. И поэтому все, что он хотел рассказать в эпическом повествовании (он никогда не пытался писать драмы, границы сцены были для него явно слишком узки), принимало форму трагедии и следовало — в целом и в малейших частностях — ее внутренним законам. Нет более поразительного примера тождества формы и содержания, если понимать под содержанием первичную интуицию жизни, а под формой — способ выявить эту интуицию художественными средствами плоти и крови нового мира живых образов.

— лишь крохи от Гомерова пира. Илиада возникла как первая и величайшая трагедия, в ту эпоху, когда о трагедии как о художественной форме еще не было и помина. Древнейший по времени и недосягаемый по совершенству памятник европейского эпоса был внутренне трагедией как по замыслу и развитию действия, так и по одушевляющему его пафосу. По древнему определению, Илиада, в противоположность «нравоописательной» («этической») Одиссее, поэма «патетическая», то есть представляющая страсти героев. В Одиссее исконная трагическая закваска эпоса уже истощилась: после нее начинается медленное падение всего героического эпоса, а та эпическая форма, которую мы называем романом, развивается все могущественнее, становится в новую эпоху все более и более обширной и разнообразной. В своем стремлении усвоить все атрибуты большого искусства она достигает полной зрелости до вмещения в свои формы чистой трагедии.

Эпос по Платону — смешанный род, отчасти повествовательный или известительный, отчасти подражательный или драматический, — там, где рассказ прерывается многочисленными и длинными монологами или диалогами действующих лиц, чьи слова в прямой речи звучат нам как бы через уста вызванных чарами поэта масок невидимой трагической сцены. Итак, по мысли Платона, лирика и эполира, с одной стороны, обнимающие все, что говорит поэт от себя, и драма — с другой, объемлющая все то, что поэт намеренно влагает в уста других лиц, суть два естественных и беспримесных рода поэзии, эпос же совмещает в себе нечто от лирики и нечто от драмы. Эта Платоном правильно признанная смешанная природа эпоса объяснима его происхождением из описанного Александром Веселовским и названного «синкретическим», всеобщего музического искусства первобытных времен, где эпос еще не был отделен от музыкально-орхестического священного действа и лицедейства.

Так или иначе, трагические элементы, составляющие содержание и внутреннюю форму Илиады, это то историческое основание, в силу которого мы должны рассматривать роман-трагедию не как искажение чисто эпического романа, а как его обогащение и восстановление в полноте присущих ему прав. Каковы же, однако, признаки, оправдывающие наше определение романа Достоевского как романа-трагедии? Трагичен, по существу, во всех крупных произведениях Достоевского, прежде всего, сам поэтический замысел.

«Die Lust zu fabuliren» — самодовлеющая радость выдумки и вымысла, ткущая свою пеструю ткань разнообразно сцепляющихся и переплетающихся положений, — когда-то являлась главною формальною целью романа; и в этом фабулизме эпический сказочник, казалось, всецело находил самого себя, беспечный, словоохотливый, неистощимо изобретательный, меньше всего желавший и хуже всего умевший кончить рассказ. Верен был он и исконному тяготению сказки к развязке счастливой, которая удовлетворяет чувству симпатии, родившейся в нас после столь долгих странствий на ковре-самолете и приключений, пережитых совместно с героем, и спокойно возвращает нас в привычный круг, домой, идеально насыщенных многообразием жизни, отразившейся в тех зеркальных маревах, что стоят на границе действительности и сонной грезы, исполненных нового, здорового голода к восприятию впечатлений бытия более молодому и свежему.

«праздномыслящего», по выражению Пушкина, фабулизма, быть может, невозвратно утрачен нашим омраченным временем.

К тому же, существенные разветвления главного ствола образовали роман идеологический (так, например, давно до Руссо, утопические повести) и романы, посвященные описанию душевных настроений (не только сентиментальные романы, но уже «Фиамметта» Боккачио). Однако Достоевский — как и Бальзак или Диккенс, которые явно влияли на него, — совершенно справедливо не хотел и не имел нужды жертвовать солидной техникой еще вполне живого фабулизма, его богатством непредвиденных происшествий, их таинственным сплетением, искусством держать читателя до последней минуты в томительном ожидании развязки казалось безысходно запутанных событий. Но этот яркий и разнообразный материал подчиняется у Достоевского одной высшей архитектонической цели. Он нужен в каждой из своих малейших и, на первый взгляд, несущественных частностей для построения трагедии.

— казалось бы, даже чрезмерно развитом и мелочно обстоятельном прагматизме Достоевского нельзя устранить ни одной малейшей частности: в такой мере все частности подчинены, прежде всего, малому единству отдельных перипетий рассказа, а эти перипетии, в свою очередь, группируясь как бы в акты беспрестанно стремящейся вперед драмы, являются железными звеньями логической цепи, на которой висит, как некое планетное тело, основное событие, цель всего рассказа, со всею его многознаменательною и тяжеловесною содержательностию, ибо на этой планетной сфере снова сразились Ормузд и Ариман, и катастрофически совершился на ней свой апокалипсис и свой новый страшный суд.

2.

Роман Достоевского есть роман катастрофический, потому что все его развитие спешит к трагической катастрофе. От того, что мы называем трагедией, он отличается, — если мы оставим внешнюю форму рассказа и займемся только внутренней структурой рассказываемого, — лишь тем, что вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную. Как будто мы смотрим на трагедию в лупу и видим в ее молекулярном строении отпечатление и повторение того же антиномического принципа, какому подчинен весь организм. Каждая клеточка несет в себе зародыш развития внутренней борьбы, и, если катастрофично целое, то и каждый узел катастрофичен в малом. Отсюда тот своеобразный и вполне соответствующий природе трагедии закон эпического ритма у Достоевского, беспрерывно утяжеляющий вес событий и обращающий все его создания в систему напряженных мышц и натянутых нервов.

Все это делает эти создания тем более властными над нашей душой, чем мучительнее становится требуемое от нас усилие. Отсюда — а не от вивисекции страдающей души — вытекают жалобы на «жестокий талант», который запрещает нам радость и наслаждение; мы должны исходить до конца путь извилистый, путь, по которому ведет нас все более и более страшное и темное действие. И даже своенравные причуды его, по обыкновению романтиков, постоянно проявляющегося юмора нас не увеселяют. Мы должны выпить горькую чашу до дна, прежде чем достигнуть отрады и света в «трагическом очищении». Но чем становится в произведениях Достоевского это «очищение», на котором так настаивает Аристотель в своем знаменитом определении трагедии и о котором так много спорят?

— блаженное освящение и успокоение души — все действенно приобщившиеся таинствам страстного служения Дионису чувствовали себя по окончании священнодействия (δρώμενα) оправданными и благими. Аристотель, желая основать эстетику самое по себе, избегая привносить в нее элементы религиозного чувствования, изображает катарсис, как целительное освобождение души посредством вновь восстановленного равновесия, как medicina animae в психологическом смысле, освобождение души от хаотической смуты поднятых в ней со дна действием трагедии аффектов, преимущественно аффектов страха и сострадания. Сгущение этих аффектов опасно для души, если они не находят выхода, но через совместное переживание трагической судьбы героя они благотворно «разряжаются». Не следует, однако, забывать, что перед нами теоретическое построение, автор которого не мог уже сам лично пережить трагическое действие эпохи расцвета; он сознается это показательно, — что предпочтительнее читать трагедии, чем видеть действа на просцениуме; естественно, что он старается обмирщить понятия о Дионисовом очищении, о Дионисовом поборении ужаса перед смертью, о Дионисовом сострадании страстям героя и таким образом спасти эти понятия и перенести их в свою забывшую священный язык культуру.

Ужас и мучительное сострадание — именно по формуле Аристотеля — поднимает у нас со дна души «жестокая» (ибо до последнего острия трагическая) муза Достоевского, но и приводит нас всегда к возвышающему, освобождающему потрясению, запечатлевая этим подлинность и чистоту своего художественного действия, — как бы мы ни истолковывали «очищение», это понятие, о содержании которого столько спорим с точки зрения психологической, метафизической или моральной. Пройдя трудный путь через одно из больших произведений нашего эпотрагика, мы из непосредственного опыта познаем, что не напрасно все израненное, судорожно сжималось наше сердце, не напрасно, потому, что в нас совершилось какое-то неизгладимое событие, что мы стали отныне в чем-то иными; — какое-то неуловимое, но осчастливливающее утверждение смысла и ценности жизни и страдания затеплилось звездой в нашей, от чего-то жертвенно и тайно отрешившейся и тем уже облагороженной, что-то приявшей и в муках зачавшей, но уже этим богатой и оправданной душе. Такое действие ставит себе целью поэт; как у древних некоторые трагедии («Освобожденный Прометей», «Эвмениды», «Эдип в Колоне») должны были торжественно утвердить оправдывающий и примиряющий апофеоз героических страстей, так и Достоевский, в эпилоге «Преступления и Наказания», показывает духовное перерождение человека внутренне доброго, но заблудившегося в темном пути; и это новое рождение человека похоже на крепкий, пробуждающийся из здоровых корней новый росток, вырастающий в мощный ствол на месте старого, испепеленного молнией возмездия; а в последней части «Братьев Карамазовых», молодой мученик так высоко прославлен, что мы утешены и благословляем его темную жертву, как неиссякаемый источник целительной благодати для нас. И так творчески сильно, так преобразительно катартическое облегчение и укрепление, какими Достоевский одаряет душу, прошедшую через муки ада и мытарства чистилища до порога мира, что мы все уже давно примирились с нашим суровым вожатым, и не ропщем более на трудный путь.

Неразумно признавать у художника несовершенством то, что приводит к такому переживанию. Но недостатком манеры можно назвать однообразие некоторых приемов, которые кажутся как бы прямым перенесением условий сцены в эпическое повествование: искусственное сопоставление лиц и положений в одном месте в одно время; ведение диалога, менее свойственное действительности, нежели выгодное при освещении рампы; изображение психологического развития так же сплошь катастрофическими толчками, порывистыми и исступленными доказательствами и разоблачениями, на людях, в самом действии, в условиях неправдоподобных, но сценически благодарных; округление отдельных сцен завершительными эффектами действия, чистыми «coups de théâtre», — и, в тот период, когда истинно катастрофическое еще не созрело и наступить не может, предвосхищение его в каррикатурах катастрофы, сценах скандала.

3.

Так как по строго применяемой формуле Достоевского (также сценической, по существу) все внутреннее должно быть обнаружено в действии, он неизбежно приходит к необходимости воплотить антиномию, лежащую в основе трагедии, — в антиномическом действии. Оно же, в зависимости от сферы, в которой происходит, всегда оказывается преступанием пределов строя космического (так воспринимала древняя трагедия вину Прометея, Пентея, Ипполита) или строя общественного (Антигона), но в этом случае подобное преступание пределов в острейшей его форме мы обозначаем как преступление.

Итак, в центре трагического мира писателя — преступление. Изучая его, Достоевский вспоминает и проверяет все, что узнал он о глубинах, о скрытых стремлениях человеческого сердца. Анализ его, конечно, прежде всего психологический и социологический, но великий психолог, который противопоставляет психологическому пониманию «более реальное» проникновение в тайну человека, не может остановиться на этом. Ведь то, что сам он испытал, проникая в глубины человеческого сердца, увело его далеко от сферы явлений, которые можно эмпирически описать или предвидеть. И проникновение в сверхъэмпирическую природу свободы воли обусловливает основную трагичность его мировоззрения. Не в земных переживаниях заложены корни той воплощенной духовно-душевной сущности, которая именует себя человеком, а в надмирном бытии, и у каждой индивидуальной судьбы свой «пролог на небесах». В предмирном плане, где Бог и диавол борются за судьбу твари, — «и их поле брани сердце человека» — incipit tragoedia.

среди творений Бога, кому дано жить трагически. Как бы ни зависел он в своей душевной или физической жизни от внешнего мира, в глубинах его существа живет его собственный автономный закон, которому в конце концов все, что его окружает, как-то пластически повинуется. Последний импульс его действий и противодействий на земле, неизмеримая глубина его я, определяются им самим, утверждаются автономно. Там, где нет свободного самоопределения, мы можем говорить о «трагичном» лишь в переносном и неточном смысле, ибо настоящая трагедия человеческой жизни раскрывается во внешних действиях только поскольку они отражают вневременную, первородную трагедию человеческого умопостигаемого существа. Завязку трагического действия Достоевский переносит в сферу метафизическую, где мы, водимые поэтом, догадываемся о чистом действии свободной воли и лицезрим его в духе.

Вот почему Достоевский должен объяснить и обусловить преступление трояко: во-первых, из метафизической антиномии личной воли, которая, призванная решить между бытием для себя и бытием в Боге, должна выбрать ту или другую возможность, или, вернее, подчинить одну другой, и тем самым свободно определить основной закон своего существования; во-вторых, из психологического прагматизма, то есть из связи и развития периферических состояний сознания, из цепи переживаний, из патологии страстей, из зыби волнений, приводящих к решительному толчку, последнему аффекту, необходимому для преступления; в-третьих, наконец, из прагматизма внешних событий, из их паутинного сплетения, образующего тончайшую, но мало-помалу становящуюся нерасторжимой ткань житейских условий, которыми жизнь окружает свою жертву, из сплетения действия и совпадения обстоятельств, логика которых неотвратимо приводит к преступлению. Совместное действие всех этих явлений отражено, кроме того, в плане общественном, так что мы ясно видим, как воля соборная тайно влияет на самоопределение личной воли.

Этот «maestro di color che sanno», — мастер и первый из наделенных ведением, если речь идет о глубинах человеческого сердца, — вышеопределенным тройным исследованием причин преступления наглядно и жизненно являет нам тайну антиномического сочетания обреченности и вольного выбора в судьбах человека. Он как бы подводит нас к самому ткацкому станку жизни и показывает, как в каждой ее клеточке пересекаются скрещенные нити свободы и необходимости. Метафизическое его изображение имманентно психофизическому; каждый волит и поступает так, как того хочет его глубочайшая, в Боге лежащая или Богу противящаяся и себя от Него отделившая, свободная воля, и кажется, будто внешнее поверхностное воление и волнение всецело обусловлены законом жизни, но закон этот не может восставать против высшей, самим человеком на себя взятой обусловленности, которая и есть выражение его свободного само самоопределения. То изначальное решение, с Богом ли быть или без Бога, каждую минуту сказывается в сознательном согласии человека на повелительное предложение каких-то бесчисленных духов, предписывающих ступить сюда, а не туда, сказать то, а не это. Ибо, при раз сделанном метафизическом выборе, поступить иначе, в каждом отдельном случае, и нельзя, сопротивление просто неосуществимо, а первоначальный выбор неизменен, если раз он совершился, он в самом существе человеческого я, выбравшем для себя то или иное свойство.

метафизический акт воли человеческой души, которая или обращается к Богу и тем самым на всю свою земную жизнь сохраняет глубинное чувство Его присутствия и веру в Него — или отдаляется от Него — и тогда она не может в течение всей жизни вспомнить о Нем, не может верить в него, даже если к вере стремится и о вере говорит. Отъединенная, она висит в пустом пространстве и не находит подлинного доступа к людям — ибо только в Боге может человек реально найти человека; ей снятся человек и мир, и она ненавидит свой сон и свою похоть к обману и тягостному сну; она хочет убить окружающие ее призраки и в отчаянии стремится погрузиться в небытие и так освободиться от угнетающего бремени.

И только благодатная смерть в духе, за которой следует новое рождение, — смерть ветхого человека в личности, — может ее спасти через обетованное ей искупление. Это умирание и возрождение, которое мы сравнивали с прорастанием новых ростков из старых корней, возможно лишь там, где корни действительно здоровы, где отрыв от Бога исходит не из окончательного решения метафизического я, но есть лишь антитетический момент предмирной драмы, момент своевольного отдаления от Бога возгордившегося человека, возмечтавшего испытать необузданную мощь свободного и автономного акта, момент самовольного, онтологического отступления и саморасточения (род кенозиса, стало быть, человеческой богоподобной личности), — тогда, после всех тяжких переживаний и разочарований все еще возможен возврат в Отчий дом, после всех блужданий или преступлений все еще может раскаявшийся разбойник произнести: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

4.

Желание изобразить во что бы то ни стало сценически, во внешних действиях, самые сокровенные состояния души преобладает над спокойным объективизмом эпоса. Преувеличенное обострение, свойственное такому изображению, кажется патологическим даже там, где переживание, как бы ни было оно сложно, не имеет в себе ничего болезненного. Патетическое постоянно готово перейти в неестественную напряженность, если не просто в истерику. Герои романа, которые до конца переживают свой трагический внутренний разрыв, живут и действуют в состоянии исступления, то тихого, то яростного.

Повышенному, чрезмерно взволнованному тону диалога резко противостоит сухой, деловой, судебно-протокольный стиль повествования. И из-за криминалистической постройки романа у читателя создается впечатление, что он присутствует на долго подготовленном, необычайно сложном и тяжелом процессе. Все это должен принять тот, кто, читая грандиозные произведения своеобразного гения, испытывает зараз и несказуемую боль и глубокое наслаждение.

Сухим языком делового отчета и подробного протокола Достоевский достигает иллюзии необычайного реалистического правдоподобия, безусловной, почти документальной достоверности. Ею он прикрывает чисто поэтическую, грандиозную, одним взлетом подымающуюся над миром эмпирическим условность создаваемого им мира, не такого, как мир действительный, в нашем повседневном восприятии, но так ему соответствующего, с таким ясновидением угаданного в его соотношениях с жизнью реальной, что сама действительность как бы спешит отвечать этому Колумбу человеческого сердца обнаружением предвиденных и как бы предопределенных им явлений, дотоле таившихся за горизонтом.

презирающим всякого рода прикрасы, обычно не замечают необычайной, можно сказать, неизбежной точности и могучей лепки великолепно выразительного и адэкватного предмету языка, — ценного уже своей освободительной энергией, своим мятежом против условных литературных ужимок, чопорной гладкости и притворства.

Вывод из этих наблюдений над внешними покровами созданий Достоевского, над его стилем, был бы, однако, неполон, если бы мы не приняли в расчет одного могущественного приема изобразительности, при помощи которого романист умеет магически превратить протокол уголовного следствия в ткань чисто поэтического рассказа: Достоевский умеет мастерски обострить трагическую атмосферу целого своеобразным освещением, ярким озарением и игрой света и тени. В этом он подобен Рембрандту, характеристика которого у Бодлэра живо напоминает страдальческий мир нашего поэта, его «Мертвый дом»:

Больница скорбная, исполненная стоном,

Распятье на стене страдальческой тюрьмы —

У Толстого, его великого современника и соперника, все купается в рассеянном свете, ни на минуту не позволяющем сосредоточиться на частной форме до забвения просторов окружающего целого. Достоевский весь в темных скоплениях теней по углам замкнутых затворов, весь в ярких озарениях преднамеренно брошенного света, дробящегося искусственными снопами по выпуклости и очертаниям впадин. Так представляется лабиринт тому, кто входит с факелом, исследуя казематы духа, пропуская в своем луче сотни подвижных в подвижном пламени лиц, в глаза которых он вглядывается своим тяжелым, обнажающим, внутрь проникающим взглядом.

Достоевский, разведчик и ловец в потемках душ, не нуждается в общем озарении предметного мира. Намеренно погружает он свои поэмы как бы в сумрак, чтобы, как древние Эриннии, выслеживать и подстерегать в ночи преступника, и таиться, и выжидать за выступом скалы, и вдруг, раскинув багровое зарево, обличить бездыханное, окровавленное тело и вперившего в него неотводный, помутнелый взор бледного, исступленного убийцу. Муза Достоевского, с ее экстатическим и ясновидящим проникновением похожа вместе на обезумевшую Дионисову Мэнаду, устремившуюся вперед, «с сильно бьющимся сердцем», — и на другой лик той же Мэнады — дочь Мрака, ловчую собаку богини Ночи, змееволосую Эриннию, с искаженным лицом, чуткую к пролитой крови, вещую, неумолимую, неусыпимую мстительницу, с факелом в одной и с бичом из змей в другой руке.

II. ТРАГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП МИРОСОЗЕРЦАНИЯ

1.

Наивным идеализмом можно назвать первоначально присущее человеку как индивиду мировосприятие, при котором объект — бессознательно — полагается частью содержания своеначально утверждающегося субъекта: реальная сущность «ты» на этой ступени еще не открыта. Развитие людских взаимоотношений, открытие извне тайно действующих сил в одушевленном мире, вырабатывая ритуальные, правовые и нравственные начала, приводят с собою эпоху наивного реализма. На почве последнего развивается более высокая нравственность, глубоко укорененная в религии; она утверждает в человеке чувство трансцендентной реальности окружающих его существ и вещей, тогда как после распада старых религиозных представлений, отщепившееся от практического разума познание склоняет познающего, поскольку он отказался от всех прежних религиозных предпосылок, снова к его природному идеализму. Но так как этот идеализм давно уже потерял свою первоначальную наивность, познающее я религию из чисто идеалистического познания был буддизм, к которому еще в наши дни многие испытывают сильное притяжение: ведь современное сознание, даже если оно иногда и прибегает к материалистическому объяснению природы (с Фейербахом или с Карлом Марксом), стоит до сих пор под знаком философской мысли, которая нашла свое высшее выражение в Гегеле.

При таком состоянии духа подымается на развалинах больших идеалистических систем и проявляет себя с жуткой силой новая угроза, в которой Достоевский приметил один из лейтмотивов древней борьбы человека с Богом. Человек в своих действиях отучившийся в течение тысячелетий полагать себя автономным по отношению ко всему окружающему миру, в решающем акте познания, тем не менее, полагает все лишь своим объектом; ища в себе меру всех вещей, он близок к искушению признать себя самого единственным источником всех норм. Если понятие абсолютного, пройдя через стадию метафизической абстракции, превращается в призрачный концепт, познание должно неотвратимо провозгласить в конце концов всеобщую относительность всех признанных ценностей. Не удивительно, что личность, замкнутая в своем субъективистском одиночестве, либо отчаивается, либо горделиво торжествует апофеозу своей беспочвенности. Об опасности такого всемирного идеализма говорит Достоевский в эпилоге «Преступления и Наказания», под символом «какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу»... Тут мы читаем между прочим:

«Никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга.

В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие... Спастись во всем мире могли только несколько человек; это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».

Так припоминает свой недавний бред спасенный Раскольников, «уже выздоравливая». Но символы, снящиеся его душе, отражают в фантастической проекции то, о чем недавно сам он бредил наяву, свое сверхчеловеческое самоутверждение в той — скажем точнее, не автаркии, а автархии2 — мысли и воли, одинокого своеначальства, поставившего весь мир только пластическим объектом единственного субъекта магического познания. Против таких духовных настроений, породивших отравленные ростки, выступает Достоевский поборником миросозерцания, которое он сам считает «реалистическим», вернее «реалистическим в высшем смысле». Каково же существо этого защищаемого им реализма?

2.

Зиждется этот реализм не на теоретическом познании, с его постоянным противоположением субъекта и объекта, а на акте воли и веры, который соответствует приблизительно Августинову «transcende te ipsum”; для обозначения этого акта Достоевский выбрал слово «проникновение», т. е. интуитивное прозрение, духовное проницание; он пользуется этим словом почти как terminus technicus, выражающим понятие «отождествления себя с другим» — «sicheinssetzen». Проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект. Это — не периферическое распространение границ индивидуального сознания, но некое передвижение в самих определяющих центрах его обычной координации; и открывается возможность этого сдвига только во внутреннем опыте, а именно в опыте истинной любви к человеку, которая потому есть реальное познание, что она совпадает с абсолютной верой в реальность любимого, и в опыте самоотдачи и самоотчуждения личности вообще, уже переживаемом в самом пафосе любви. Символ такого проникновения заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия — в «ты еси». При условии этой полноты утверждения чужого бытия, полноты, в которой и через которую все содержание моего собственного бытия снимается и исчерпывается (exinanitio, ϰένωσις), чужое бытие перестает быть для меня чужим, «ты» становится для меня другим обозначением моего «я». «Ты еси» — не значит более «ты познаешься мною, как сущий», а «твое бытие переживается мною, как мое, твоим бытием я снова познаю себя сущим». Es, ergo sum.3 Альтруизм, как мораль, конечно не вмещает в себе целостности этого внутреннего опыта: он совершается в глубинах мистически взволнованного сознания, и всякая мораль оказывается по отношению к нему лишь явлением производным.

Глубоко чувствуя, что такое проникновение лежит вне сферы познавательной, Достоевский является последовательным поборником инстинктивно-творческого начала жизни и утвердителем его верховенства над началом рациональным. В ту эпоху, когда, подобно тому, что было в Греции в пору софистов, начал приобретать господство образ мыслей, полагающий все духовные ценности лишь относительными на ярмарке мнений, — Достоевский не пошел, как Толстой, по путям Сократа на поиски за нормою добра, совпадающего с правым знанием, но, подобно древнейшим трагикам Греции, остался верен духу Диониса. Он не обольщался оптимистическою мыслию, что добру можно научить доказательствами и что правильное понимание вещей, само собою, делает человека добрым. Он повторял, как обаянный Дионисом: «Ищите восторга и исступления, землю целуйте, прозрите и ощутите, что каждый за всех и за все виноват, и радостию такого восторга и постижения спасетесь; истинно. только так исцелитесь».

3.

τόνος), в котором, однако, уже есть своего рода познание. Поскольку добрая воля непосредственно сознает себя, она несет в себе абсолютное познание, которое мы называем верой. Вера знак здоровой воли; ее земные корни в стихийно-творческом начале жизни; ее движение, ее тяготение безошибочны, как инстинкт.

Пасомы Целями родимыми,

К ним с трепетом влечемся мы

И, как под солнцами незримыми,

Навстречу им цветем из тьмы4.

«душу» свою — свое я. Его проникновение в чужое я, его переживание чужого я «ты еси». И то же проникновение в чужое я, как акт любви, ищущий единство всех людей («да будут все едино», Ин. 17, 21), готовый самое смерть вызвать на поединок, чтобы излечить человека от змеиной отравы начала индивидуации, — то же откровение, приносящее ужас и благодатное постижение того, что «всякий за всех и за все виноват», содержит в себе постулат Христа, осуществляющего искупительную победу над законом разделения и проклятием одиночества, над миром, лежащим во грехе и в смерти.

Ибо без Ens Realissimum, без Спасителя, все усилия личности выйти из ее метафизического одиночества были бы с самого начала тщетны. Но это не так. Хоть и бессильно мое усилие, относительно мое «проникновение», хоть стрела желания не вонзается в свою цель до глубины, — все же не лжет и не ошибается мое стремление.

Und was die innere Stimme spricht,

äuscht die hoffende Seele nicht.5

«Верь тому, что сердце скажет», — повторял с убеждением Достоевский за Шиллером; пламень сердца есть «залог от небес». Залог чего? Залог возможности всецелого оправдания этих алканий человеческой воли, ищущей освободиться от цепей первородного греха, сковывающих ее в узах разлуки с Богом и с людьми, и тоскующей по вселенскому соединению в Боге. Итак, человек может вместить в себе Бога. Или сердце мое лжет, или Богочеловек — истина. Он один обеспечивает реальность моего реализма, действительность моего действия и впервые осуществляет то, что смутно сознается мною, как существенное, во мне и вне меня.

И нельзя было, при предпосылке такого реализма в восприятии и переживании чужого я, рассуждать иначе, чем Достоевский, утверждавший, что люди, эти сыны Божии, воистину должны истребить друг друга и самих себя, если не знают в небе единого Отца и в собственной братской среде — Богочеловека Христа. Поистине, тогда весь на «ты еси» основанный реализм падает и обращается в противоречащий ему конечный солипсический нигилизм. Ибо если после попытки проникновения в чужое я не нахожу я в себе веры в Бога, то явно обманул меня опыт любви — не было в нем того существенного познания, которое должно было открыть мне настоящее бытие. Но явно это не была настоящая любовь; когда я говорил своему ближнему: «ты еси», я мнил в своем сердце: «во истине тебя нет». Я считал себя вправе восклицать: «твое бытие переживается мною, как мое»; но так как я не смел добавить: «и твоим бытием я снова нахожу себя сущим», то и первая часть моего утверждения была пустой иллюзией, ибо она только провозглашала, что мы оба висим в пустом пространстве, призраки, равно лишенные бытия. Натянутый лук воли, спускающий стрелу моей любви в чужое я, напрасно окрылил стрелу, и, описав круг, она снова и снова вонзается в меня самого, пронесясь в пустом пространстве, где нет реальнейшего, чем я сам, я — тень сна. Тогда моя любовь превращается в ненависть — ибо любовь может существовать только в бытии, а ненависть воспаляется и в небытии. И мне безразлично, кого я ненавижу: мне подобных теней, собратьев моих, которых я держу в себе вместо того, чтобы быть ими утвержденным и спасенным в бытии — или себя самого в них, призраках моего сна. Во всяком случае, я могу с ними делать, что хочу, ведь сновидящий свободен — могу, если предпочту, закончить злой сон — убить себя и с собой убить весь содержимый мною мир.

Атеизм, возведенный в практическую норму общественной жизни, приводит, думает Достоевский, сначала к вырождению и искажению, а потом, к окончательному отмиранию нравственного чувства. Нравственность, не основанная на религии, выявляет рано или поздно свою неспособность утвердить независимую и абсолютную природу своих ценностей. В «Легенде о Великом инквизиторе» нам представлена та моральная степень извращения, когда уже не признаются и не уважаются ни достоинство, ни свобода человека: умнейшие и дерзновеннейшие из тех, которые мнят себя благодетелями глубоко презираемого ими человечества и внутренне гордятся своей самоотверженностью, держат под своей безграничной тиранией обманутое ими и тем самым утешенное людское стадо, которому они обеспечивают пишу и плотские наслаждения. В конце этого процесса «антропофагия». Вера в Бога, согласно этому ходу мысли, подобна золотому запасу, наличием которого гарантируется ценность личности: если фонд иссяк, личность обесценивается. Некоторые более благородные личности не переносят такого подтвержденного через consensus omnium6 «Письма самоубийцы», который объясняет свое решение протестом против «природы».

4.

Таким образом, выбор между да и нет, утверждение или отрицание трансцендентного личного существования Бога становится для Достоевского воистину альтернативою «быть или не быть». Быть ли личности и ее бессмертной душе, быть ли добру, человечеству и Тому, Кто все мистически в себе содержит и все объединяет в одном понятии — Богочеловека? Ведь это для нашего мыслителя обязательные последствия веры в живого Бога — или Христос умер напрасно? Итак, или христианское оправдание единственно возможное — жизни и страдания, человека и самого Бога, или метафизический бунт, провал в демоническое, слепое падение в бездну, где не-бытие в ужасающем страдании стремится родить бытие и поглощает рожденные им призраки. Ибо человеческая душа, коль отчаялась она в Боге, неотвратимо тянется к хаосу; все искаженное и устрашающее восхищает ее, и из скрытых глубин Содома манит ее улыбкой красота, притязающая соревновать с красотой Мадонны. Вопрос веры становится в прямом смысле вопросом о спасении души: лишь искупляющее и исцеляющее страдание может еще спасти от мистического самоубийства онтологическую сущность человека, его божественное призвание.

На распутье, где ждет человека решающий его судьбу выбор, стоял и Толстой, в сомнении и смятении. Но ему было психологически важно спасти с помощью евдемонистической морали ценность каждого отдельного человека от угрожающего ей чувства пресыщенности и отвращения к жизни — то, что ему самому удалось в им намеченных границах, так как из-за своего все увеличивающегося taedium vitae7 он уже был готов к спасению в буддистском смысле этого слова (а другого смысла он в религии и не искал). Исходя из опыта глубокого удовлетворения, следующего нравственно правому действию, Толстой указывает на три условия, исполнение которых даст человеку постоянный мир с самим собой и с Богом, с его собратьями и с природой. «Я есмь; бытие мое основано на правде-истине и правде-справедливости, на нормах познания и воли совести, находящихся между собой в такой гармонии, что все, что требует совесть, всегда подтверждается познанием, что истина и добро в конце концов суть тождественные понятия. Бытие мое становится истинным бытием, если строй этой гармонии ничем не нарушен в моем сознании и определяет собою все проявления моей личности в жизни; начало этой гармонии я сознаю в себе, как дыхание Бога, из чего уверяюсь в Его бытии, независимом от моего бытия, но мое бытие обусловливающем и определяющем; божественное начало во мне всегда бессмертно». Такой путь разумения свойствен был Льву Толстому, в его искании summum bonum.8 Нашему трагически вдохновенному поэту был этот успокоительный образ мысли чужд, да он, кстати, никогда не удовлетворял до конца и самого Толстого. В своей рецензии на роман «Анна Каренина», герой которого идет по этому пути и счастлив, что он наконец убедился в существовании Бога, Достоевский выражает сомнение и спрашивает себя, действительно ли это уже вера.

цепь логических звеньев к своим окончательным заключениям. У Достоевского возникают глубокие душевные конфликты, и из них сильнейший диалектик черпает богатый материал для трагедий духа, где в разных видах являет себя метафизический бунт, — но эти грандиозно воздвигнутые антитезы тут же снимаются, ибо они не только не стирают уже обретенное душой и в ней запечатленное познание, но расширяют его и углубляют. Духовный рост этого страстного человека — не плод постепенного развития; в его духовной жизни есть тот же катастрофизм, который в его произведениях выявляет их имманентную трагичность. Быть может, в ту минуту, когда он стоял на эшафоте и глядел в глаза ставшей пред ним в упор смерти, совершилось в нем какое-то внезапное и решительное душевное изменение, какая-то благодатная смерть, за которой немедленно и неожиданно последовала пощада, данная телесной оболочке жертвы. Годы каторги и ссылки, смиренно и отреченно прожитые бывшим невером и бунтовщиком, который с истовой любовью погрузился в чтение Евангелия и безропотно разделил общую искупляющую кару с уголовными преступниками, были как бы пеленами, связывавшими новорожденного человека, оберегавшими нужное ему, для полноты перерождения, внешнее обезличение, и освобождение от гордыни самосознания.

В те минуты ожидания смерти на эшафоте (о которых писатель вспоминает позже в «Идиоте»), внутренняя личность упредила смерть и уже за ее вратами почувствовала себя живою, более живою, чем когда-либо (сосредоточенной в одном акте воли, чтобы ничего не потерять из своей до той поры ей неведомой жизненной силы). Личность была насильственно оторвана от феноменального ее предыдущего существования и ощутила впервые существенность бытия под ускользающим покровом видимости вещей, из коей сотканы ограды воплощенного духа. Тот миг, как повивальная бабка (ибо только в образах можно описать такого рода состояние), высвободил из его слепых вместилищ внутреннее я, дремлющее в чревных глубинах души, но оставил его в земной жизни как бы соединенным пуповиною с материнским лоном: ведь окончательное рождение означало бы смерть. Правда, сохраненная жизнь стала жизнью своеобразной, подобной прославленному Платоном философскому умиранию; она, в своих высших проявлениях, подымалась над волнами жизненного моря, волнующегося в нашем мире, и уносила в нам чуждую, более духовную стихию.

Средоточие сознания кажется у Достоевского отныне иным, чем у других людей. Он сохранил в себе внешнего человека, и даже этот внешний человек отнюдь не представляется наблюдателю нравственно очищенным от исконных темных страстей. Но все творчество прозорливого писателя стало с тех пор внушением внутреннего человека, духовно рожденного, — в мироощущении которого подчас трансцендентное для нас делалось в некотором смысле имманентным, а наша непосредственная внутренняя данность была частично перенесена в иную сферу. Ибо личность была раздвоена на эмпирическую, внешнюю, и более высокую и свободную, метафизически существенную. Обычно у мистиков этот процесс сопровождается полным истощением или глубоким очищением и преображением внешнего человека. Но это дело святости не было провиденциальною задачей пророка-художника.

Оставив своему двойнику, обращенному к внешнему миру, жить, как ему живется, он предался умножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловеческого яя, освобождаясь решительно от внешнего, не может чувствовать себя раздельным от общечеловеческого я со всем его содержанием, и видит в бесконечных формах индивидуации только разные образы и условия своего нисхождения в закон индивидуального существования. Слова: «ничто человеческое мне не чуждо» только тогда бывают реальною правдой, когда во мне родилось яя, отчужденное от всего узко человеческого.

я, рождающегося из умирания личности и ее восстановления в соборном сознании; о реальном единстве человеческом и о том, что каждый виноват за чужой грех и каждый причастен к плодам ему неведомой святости; об Элевсинской тайне матерински набожной Земли, ведающей о смерти и воскресении, и о благочестивом союзе «с древней матерью», в который должно вступить «навек»9 (еще цитата из Шиллера!); о «касаниях к мирам иным» и об «их семенах, которые Бог посеял на земле»; об онтологической благодати радости бытия и об адском страдании от неспособности любить и многое другое — все эти подчас загадочные сообщения, увещания, пророчества суть только попытки поведать миру, хотя бы и смутными намеками, — то, что разверзлось перед ним однажды в катастрофическом внутреннем опыте и что время от времени напоминало о себе в блаженных предвкушениях «мировой гармонии», безошибочно предвещающих припадки эпилепсии, — этой, как говорила древность, священной болезни, имеющей силу стирать в сознании грань между нашими переживаниями реализма и идеализма и делать на мгновение мир, представляющийся нам внешним, нашим внутренним миром, а наш внутренний мир — внешним и нам чуждым, как далекое и чудно́е театральное представление.

5.

Так внутренний опыт научил Достоевского тому различению между эмпирическим характером человека и метафизическим, умопостигаемым его характером, которое, идя по следам Канта, философски определил Шопенгауэр. Оно же предполагается в высказываниях Достоевского о природе преступления. Это различение содержало в себе логические постулаты, необходимые исследователю «всех глубин души человеческой», чтобы «найти человека в человеке».1* В поэтическом изображении характеров различение это проведено с такою отчетливостью, какой мы не встретим у других художников, и оно придает устрашающий, Дантовский рельеф светотени и исключительную остроту постижения картинам душевной жизни в романах Достоевского.

действия служит как бы материальною основою для еще большей сложности плана психологического. В этих двух низших планах раскрывается вся лабиринтность жизни и хитрость случая, который нередко кажется — тайно сговорился с духами, следящими за действием в высшей метафизической сфере; и тогда даже в ее предопределенных внешних действиях проявляется вся зыбучесть характера эмпирического. В высшем, метафизическом плане нет более никакой сложности, никакой предусловленности: там последняя, завершительная, нагая простота последнего или, если угодно, первого решения, ибо время там как бы стоит, к этому решению восходит каждое действие или же вернее, из него каждое действие исходит. Тут нам дано взглянуть в сокровенную сферу человеческой души, или, говоря словами Достоевского, в его сердце, истинное поле, где встречаются для поединка, или судбища, Бог и дьявол. Ибо здесь человек решает суд для целого мира и выбирает бытие, то есть бытие в Боге, или Ничто, то есть бегство от Бога в небытие. Вся трагедия обоих низших планов приносит только материал для построения и символы для выявления этой верховной трагедии конечного самоопределения богоподобного духа, акт его, только его свободной воли.

«да будет воля Твоя», или же: «моя да будет, противная Твоей». Поэтому весь сложный и доскональный сыск этого метафизического судьи и небесного следователя ведется с одною целью: установить состав метафизического акта воли в действии эмпирическом. И выводы этого сыска оказываются подчас иными, нежели итоги исследования земной вины. Так, в романе «Братья Карамазовы», главным виновным представлен не убийца, — незаконный сын и слуга, который из зависти и желания мести отказывается от своей воли, отдается воле хоть ненавистного ему, но соприродного брата и хозяина, злорадно прислушивается к еле подсказанному ему Иваном решению и с непоколебимой жестокостью исполняет его, — но его соблазнитель, Иван, — скупая и эгоистическая душа которого не может ни принять Бога, ни отказаться от Него; он остается во власти темных сил и изменяет Божию делу из-за своего умопостигаемого слабоволия. Но это его тайное дело, глаз на глаз с Богом; явное же возмездие по Божьему суду постигает Димитрия по судебной ошибке темных мужичков, «за себя постоявших и покончивших Митеньку», мнимого отцеубийцу. Конечно, он пожелал отцу смерти. Как же относится это преходящее пожелание к категориям умопостигаемой воли? Не поет его страждущая душа «Да» и «Аминь» Творцу миров? Но все же часть его я волит иначе и ограничивает своим хаотическим противлением первоначальную волю целого я, которая есть воля к Богу, то есть воля Божья, воля Сына к Отцу, она же воля Отца к Сыну. Эта страстная часть внутреннего существа Димитрия должна очиститься страданием, потому что страдает все, отделяющееся от первоисточника бытия. Так внешняя слепота людская является орудием Божественного провидения, и кара — благодатью.

Здесь мы касаемся существа трагедии, знаменующей произведения, в которых человеческая жизнь раскрывается и определяется в ее конечном внутреннем составе. Трагедия, в последнем смысле, как и истинная мистика, возможна лишь на почве миросозерцания глубоко реалистического. Трагическая борьба может быть только между действительными, актуальными реальностями. Такие реальности суть для нашего «реалиста в высшем смысле» (это явно значит «в мистическом смысле»), кроме абсолютной реальности Бога, многие миры ноуменальных сущностей, к которым, во всей полноте этого слова, принадлежат человеческие личности. Трагедия разыгрывается между Богом и человеческой душой, отображается в ее воплощении, повторяется, удвоенная и утроенная, в отношениях между реальностями человеческих душ. И будь то из-за первоначальной ненависти к Богу, из гордыни и слепоты оторванного от Бога человеческого познания, или, наконец, из-за затемнения души, объятой дикими страстями: жизненная трагедия вспыхивает снова и снова, снова разжигается борьба между Божественным началом в твари и силою «князя мира cero», причем человек, «в своем темном стремлении», как Димитрий, впадает в разрывающее противоречие с самим собою, высшим и лучшим, или становится жертвою жизни, как «Идиот», воспринимающий мир как совершенную гармонию и успокоение в Боге, но тут же стремящийся к полному воплощению и действенному сопричастию с жизнью и страданием, не способный однако понять закон жизни на земле и следовать ему.

6.

природы, он как бы наложил на себя запрет выступать «природы праздным соглядатаем», по выражению Фета. Он как бы считает недолжным пересказывать на свой лад, истолковывать «по-человечески, слишком человечески», ее тайную жизнь, отражать себя в ней или отражать ее в зеркале отделившегося от нее духа. Ему хотелось бы только приникать к земле и целовать ее в детском смирении. Очень редко позволяет он себе упомянуть о природе, и всегда с целью указать в нужные и торжественные минуты на ее вечную, недвижимую символику. Так, в эпилоге «Преступления и Наказания» он живописует мимоходом степи кочевников, чтобы окончательно противопоставить заблуждениям мятущейся человеческой личности, тщетно и самоубийственно преследующей призраки, безличную и спокойную Азию, изначальную колыбель человечества, с доселе пасущимися на ее древних пастбищах стадами Авраама. Так, в одно огромное, по своему содержанию, и священное мгновение в жизни Алеши поэт заставляет нас, вместе с ним, созерцать звездное небо. Так, однажды, над темным петербургским переулком теплится звездочка, когда внизу мечется, как сорвавшаяся с неба падучая звезда, какая-то беспомощная и затравленная девочка. Так, в том же «Сне смешного человека», — «ласковое, изумрудное море» целует берега «с любовью явной, видимой, почти сознательной». Так, хаотически шевелится ночной осенний парк над сценой убийства Шатова.

Но Достоевский не живописец внешних явлений и ликов вообще: он ищет запечатлеть внутреннее обличье людей и в Природе хотел бы раскрыть нам только ее душу. А Природа не имеет психологии переменчивой и зыбкой, как человек, и только человеческому идеализму может казаться в этом отношении человекоподобной. Душа ее — не модальность поверхностных переживаний, а субстанциальность мистических глубин. В откровениях старца Зосимы приподымаются мгновением завесы, скрывающие эту таинственную жизнь; да еще дурочка, Марья Тимофеевна, в «Бесах» разоблачает перед нами, своим детским языком, в символах своего ясновидения, неизреченные правды:

'«А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне все в один голос: «вот на!» Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, — хочешь покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил, и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица, что есть, как мнишь?» «Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого». «Так, говорит, Богородица — великая Мать Сыра-Земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет; таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор, на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот, я тебе сказку, Шатушка... ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная, длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем, как есть, пополам его перережет; и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет; боюсь сумрака, Шатушка, и все больше о своем ребеночке плачу'.

Достоевский намеренно оставляет темному лепету дурочки его двусмысленное значение, соблазн для фарисейских ушей, в то время как подлинный смысл ее слов далек от будто-бы провозглашаемого в них пантеизма; его философская формула звучит здесь как наивное воспоминание о где-то случайно прочтенной или услышанной и, конечно, плохо понятой ученой фразе. Как мог бы иначе поэт намекнуть на то, что она знает себя единой с Природой; что Природа, как и она, ждет своего желанного небесного Жениха, что ее устами говорит в ней Мать Сыра-Земля о чем-то единственно чаемом: о том, что это прекрасное и зримое солнце — предвестие незаходящего Солнца — Христа и что придет Он облечь ее в свои светлые одежды. Она прозорливо, хоть и бессознательно, видит христианскую мистерию в вечной литургии Природы: Острая гора с ее тенью, перерезывающей каменный остров и напечатлевающей знак креста, подобна Голгофе; солнце подобно Агнцу Божию. Ребеночек-то, ею оплакиваемый, только воображаемый; но без грезы и скорби о ребеночке не был бы совершенен образ этой женской души, изнемогающей в ожидании далекого Жениха, любимого Спасителя.

Уж я стану жить-спасатися,

За тебя Богу молитися.

Богоматерь вошла в пустынь и очертила ограду своей обители на будущие времена. Так, по древнему Гомерову гимну, многострадальная матерь Деметра вошла, после долгих скитаний по земле, в округу Элевсина и затворилась в священный затвор.

Мистический реализм Достоевского, укорененный в древнейших представлениях о живой Матери-Земле, раскрывается в мифологическое истолкование жизни вселенной.

которая воспринимается как живая сущность, зависящая от окончательного самоопределения человека и, на свой лад, чувствующая эту зависимость. Мать-Земля, которая в конце концов представляет всю Природу и которую наш поэт особенно чтит, вовлекается в весь цикл богочеловеческих страстей. Человек несет перед Землей древнюю вину и еще увеличивает ее своей греховностью; но святостью своей он причастен и к ее искуплению, обетованному ей в конце времен через преображение ее во Христе. Больше об этом мы скажем низке, размышляя о Достоевском-мифотворце.

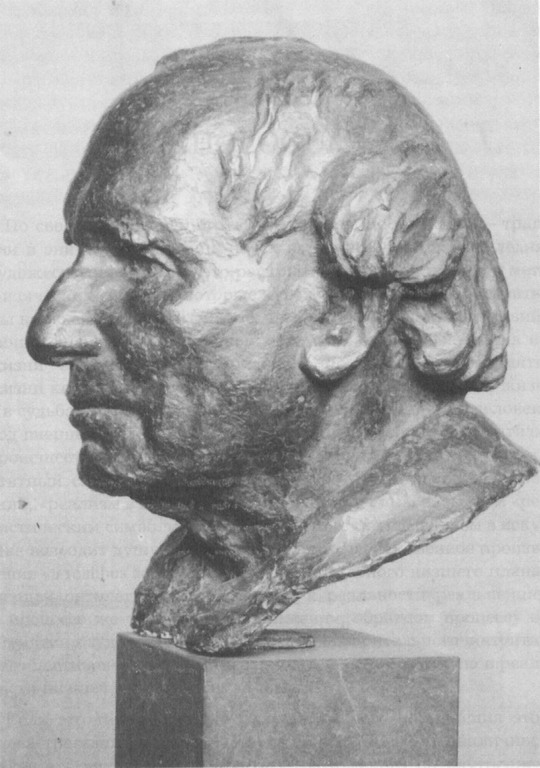

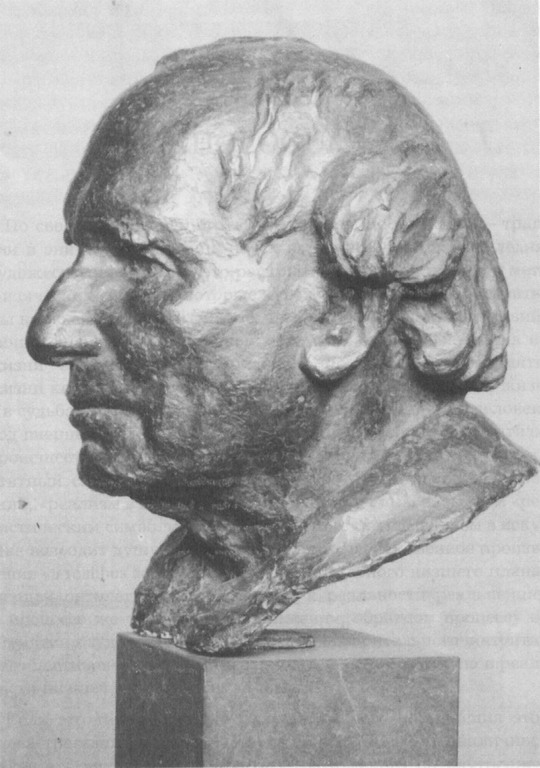

Бюст В. И. работы Вальтера Реслера. 1940-е гг.